100 Tage Schwarz-Rot: Großer Schluck aus der Schuldenpulle, aber wenig Reformeifer

Luft nach oben: Journalistenrunde stellt Bundesregierung durchwachsenes Zeugnis aus

Text: Sebastian Thomas | Leiter Kommunikation und Marketing

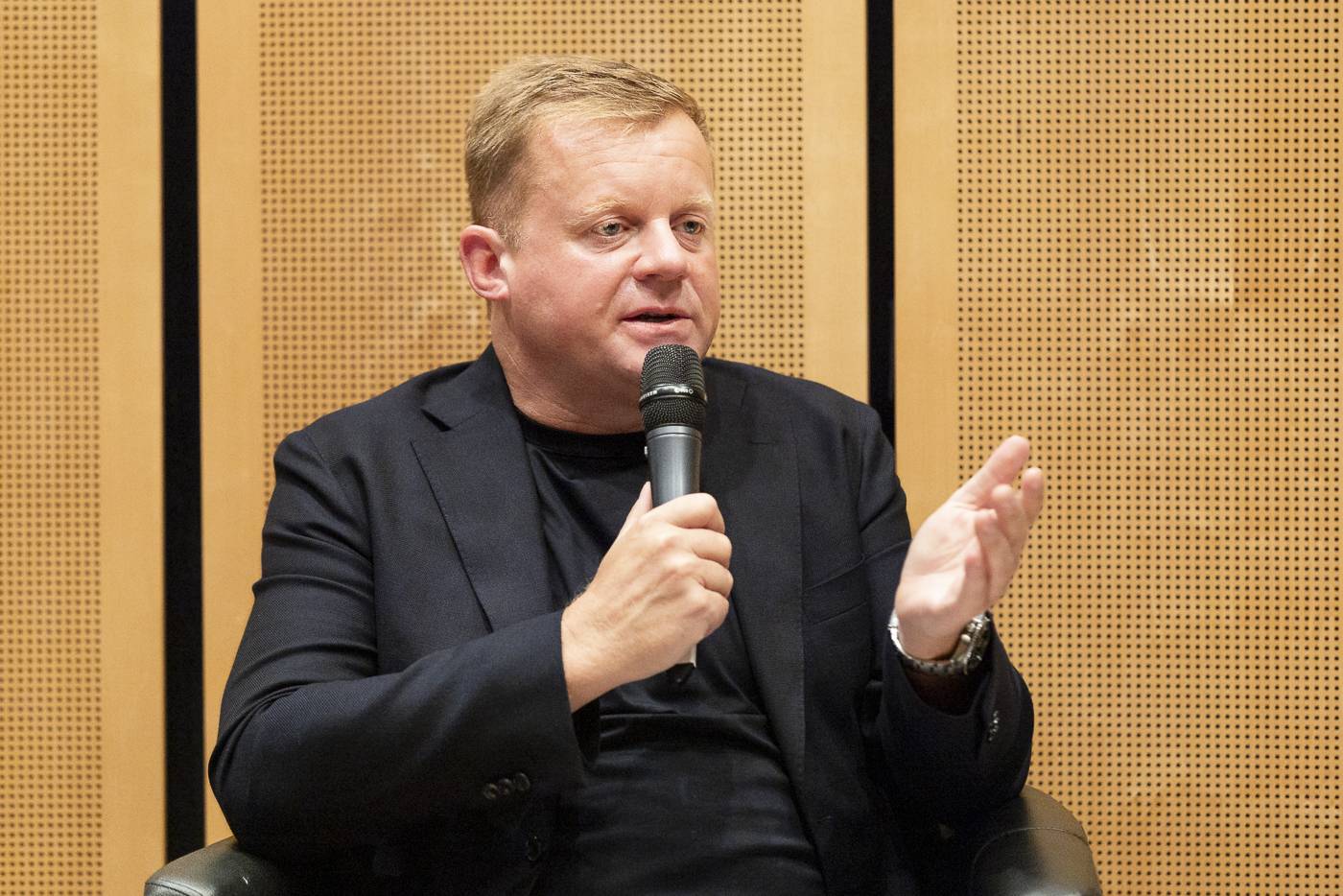

Aufbruch, Stillstand oder Zerreißprobe? Etwas mehr als 100 Tage nach dem Start der schwarz-roten Bundesregierung ziehen wir gemeinsam mit drei profilierten Hauptstadtjournalisten eine erste Bilanz. Auf dem Podium: Karin Christmann, stellvertretende Leiterin des Tagesspiegel-Hauptstadtbüros, Sven Böll, Mitglied der Chefredaktion des Magazins Stern, und Morten Freidel, stellvertretender Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung Deutschland. Marc Bator, deutscher Nachrichtensprecher und Redakteur, vielen noch als Tagesschau-Gesicht bekannt, moderierte die Diskussion.

Nach der Begrüßung durch VBKI-Geschäftsführerin Ute Weiland wurde schnell klar: Die Koalition bleibt deutlich hinter den im Wahlkampf geweckten Erwartungen zurück. Marc Bator verwies auf eine Umfrage aus dem August, nach der nur rund 29 Prozent der Bevölkerung mit der Arbeit der Koalition zufrieden sind, fast 70 Prozent hingegen unzufrieden. Auch das Zeugnis der drei Panelisten fiel entsprechend durchwachsen aus.

Durchwachsene Noten für den Regierungsstart

Karin Christmann vergab eine „wohlwollende Drei minus bis Vier plus“ und verwies auf grobe handwerkliche Fehler wie das Chaos bei der Kanzlerwahl und heftige Konflikte um die Richterkandidatur von Frauke Brosius-Gersdorf. Sven Böll griff zu einer „realistischen Drei plus“ – und erinnerte daran, dass die allgemeine Erwartung an staatliches Handeln immer noch durch das stabile Parteiensystem der 1970er-Jahre geprägt sei. Die aktuelle Koalition aus Union und SPD habe es jedoch nur „mit Ach und Krach“ über die 50-Prozent-Hürde geschafft. Morten Freidel würdigte zwar die außenpolitische Rolle des Kanzlers und den klaren Kurswechsel in der Migrationspolitik, kritisierte jedoch, dass wirtschaftspolitisch kaum zukunftsweisende Reformen angestoßen worden seien.

Reformstau, Staatsgläubigkeit und fehlende Eigenverantwortung

Im Zentrum der Debatte stand der dramatische Reformbedarf in Deutschland. Die Bundesregierung habe, so die Kritik, gleich zu Beginn teure Maßnahmen beschlossen – etwa die Mütterrente –, strukturelle Veränderungen aber vertagt. Wichtige Projekte seien auf die lange Bank geschoben oder in Kommissionen ausgelagert worden. Gleichzeitig drohe 2027 ein Milliardenloch im Haushalt.

Doch um die Gründe für die Unsicherheit im Land zu begreifen, muss man nach Ansicht der Runde tiefer graben: Morten Freidel betonte, dass sich nicht nur die Politik, sondern auch die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger ändern müssten. „Es gibt eine große Staatsgläubigkeit“, sagte er. „Wir brauchen neue ordnungspolitische Rahmen. Eigentlich wäre jetzt die Stunde der Liberalen.“ Der Staat müsse klare Leitplanken setzen, aber nicht jeden Lebensbereich regulieren. Das derzeitige Verständnis, dass der Staat bei Schwierigkeiten stets einspringt, stärke am Ende die Populisten.

Auch Karin Christmann forderte ein radikales Umdenken. Die Art, wie sich der Sozialstaat etabliert habe, reduziere die Eigenverantwortung: „Der Staat paukt einen raus.“ Sie verwies zudem auf den „gigantischen Rückstand“ bei der Digitalisierung. Die Prozesse, mit denen man diesen Rückstand aufholen könnte, seien selbst überreguliert.

Reformfähigkeit: Mut zur Neuerfindung gefragt

Vorbild könne durchaus die jüngste Verwaltungsreform in Berlin sein, die gezeigt habe, dass Fortschritte möglich sind. Doch Sven Böll sah im Digitalisierungsbereich einen „grundlegenden Denkfehler“: Statt neue Prozesse zu denken, würden analoge Abläufe einfach ins Digitale übertragen. „Ich sehe nicht, dass sich jemand Gedanken macht, wie ein Prozess aussehen könnte, wenn wir von Null starteten.“

Ob Deutschland überhaupt noch zu großen Reformen fähig ist, wurde intensiv diskutiert. Freidel zeigte sich optimistisch: „Natürlich kann Deutschland Reformen, Stichwort Hartz IV.“ Das Problem liege eher in den aktuellen politischen Konstellationen. „Wir machen keine Politik aus einem Guss, sondern haben zwei Partner mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen. Wie sollen sich Sozialdemokraten nach so vielen Jahren in Regierungsverantwortung inhaltlich erneuern?“ Seit 1998, so Freidel, sei die SPD bis auf vier Jahre stets an der Macht gewesen. Auch die CDU habe aus seiner Sicht verpasst, neue Optionen auszuloten – etwa durch Gespräche mit der AfD, so provokant dieser Gedanke auch sein möge.

Streitpunkt Rente

Besonders intensiv wurde über das Rentensystem diskutiert. Christmann bezweifelte, dass Modelle wie die sogenannte Aktiv-Rente, die längeres Arbeiten attraktiver machen sollen, die demografischen Probleme wirklich abfedern können. Sie befürchtet vielmehr Mitnahmeeffekte. Auch Freidel sprach von einer „Politik von Älteren für Ältere“, die künftige Generationen mit hohen finanziellen Lasten zurücklasse.

Migrationspolitik mit neuem Kurs

Ein echter Kurswechsel sei hingegen in der Migrationspolitik zu verzeichnen. Hier habe die Koalition nach Einschätzung Freidels tatsächlich geliefert: Die Willkommenskultur sei vorbei. Gleichwohl berge der neue Kurs erhebliches Konfliktpotenzial. Christmann verwies auf Spannungen innerhalb der SPD, die etwa beim Stopp des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte sichtbar wurden. Böll mahnte, dass die Wirkung dieses Kurswechsels – und damit auch die politischen Effekte – erst in einigen Jahren spürbar sein dürften.

Politische Kultur und Populismus

Auch über den Zustand der politischen Kultur und den Umgang mit Populismus wurde intensiv diskutiert. Böll zufolge ist in weiten Teilen der Bevölkerung der Eindruck eines staatlichen Kontrollverlusts verbreitet. Dieses Gefühl speise sich aus endlosen Planungszeiten selbst für kleine Infrastrukturprojekte und einem enormen Rückstand bei der Digitalisierung. Auch solche Erfahrungen befeuerten die AfD, die sich vielerorts fest etabliert habe und längst keine reine Protestpartei mehr sei.

Freidel plädierte dennoch für Gelassenheit: Populismus sei ein Phänomen in allen westlichen Demokratien, und es brauche realistischere Erwartungen an die Leistungsfähigkeit des Staates. Christmann warnte hingegen vor – gemessen an den großen Problemen – vor politischen Tippelschritten, die den Vertrauensverlust weiter verschärften. Uneins blieb das Podium, ob die von der CDU propagierte „Brandmauer“ zur AfD dauerhaft Bestand haben könne. Während Freidel eine Öffnung der Union nach rechts entlang fest definierter roter Linien als interessantes Experiment bezeichnete, lehnte Christmann solche konkreten Überlegungen klar ab. Alle Panelisten waren sich aber einige, dass der Druck auf die CDU mit jedem zusätzlichen Prozentpunkt der AfD steige.

Außenpolitische Stärke – innenpolitische Schwäche

Einhellig positiv bewerteten die drei Beobachter das außenpolitische Auftreten des Kanzlers. Christmann bescheinigte ihm, als „Außenkanzler“ eine gute Figur zu machen, etwa beim Bemühen, die NATO zusammenzuhalten und die EU zu stärken. Böll hob seine proeuropäische Haltung hervor. Freidel mahnte jedoch, Deutschland brauche ebenso dringend einen „Innenkanzler“, der sich um die großen Reformen im eigenen Land kümmere.

Blick nach vorn: Zerreißprobe wahrscheinlicher als Aufbruch

Zum Ende der Veranstaltung richtete sich der Blick nach vorn. Von einem Aufbruch wollte niemand sprechen. Christmann und Freidel erwarten eher eine Zerreißprobe – nicht nur wegen des wachsenden Haushaltslochs, sondern auch, weil die großen sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen weiter ungelöst bleiben. Böll rechnet mit einem Fortsetzen des „Durchwurstelns“.

Nach den ersten 100 Tagen steht die schwarz-rote Koalition vor einer doppelten Herausforderung. Sie muss nicht nur komplexe wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme anpacken, sondern auch das Vertrauen einer skeptischen Bevölkerung zurückgewinnen. Der große Schluck aus der Schuldenpulle ersetzt keine Reformen – und könnte bald teuer zu stehen kommen.

Impressionen

Zur Bildergalerie: Bitte hier klicken>

Das könnte Sie ebenfalls interessieren

Gemeinsame Erklärung

Berliner Wirtschaft steht hinter Olympiabewerbung

Exzellenz, Vernetzung und Mut zur Veränderung

Gesundheitshauptstadt Berlin: Expertenrunde diskutiert Wege, Hürden und Chancen

Warschau – Partnerstadt und Vorbild für Berlin

Meinungsbeitrag von Kirsten Giering und Johannes von Thadden